E-Government in EuropaSchweiz startet Aufholjagd

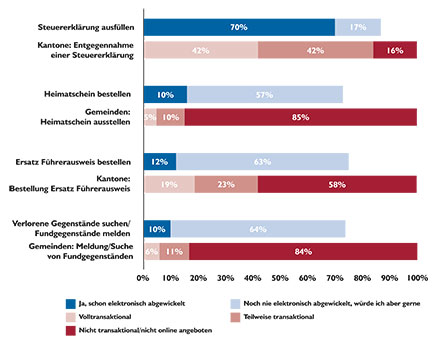

Top 4 der nachgefragten Dienste bei Kantonen und Gemeinden.

(Bildquelle: Nationale E-Government-Studie 2019)

Ebenso wie Deutschland ist die Schweiz ein föderalistischer Staat: Drei Ebenen – Bund, Kantone und Gemeinden – teilen sich Macht, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und -leistungen ist eine Querschnittsaufgabe, die fachbereichs- und staatsebenenübergreifend anzugehen ist. Die Zuständigkeit dafür ist in den jeweiligen Fachgesetzen verankert. So leisten Steuerpflichtige die Steuerabgaben bei ihrem Kanton, wo die ursprüngliche Befugnis zur Steuererhebung liegt. Entsprechend kümmern sich die Kantone auch um die Digitalisierung ihrer Steueranwendungen. Die Vereinheitlichung der amtlichen Personenregister wiederum, deren Führung vielfach den Kantonen oder Gemeinden obliegt, fällt seit dem Jahr 2006 in die Verantwortlichkeit des Bundes.

Beide Bereiche sind gelungene Beispiele für die Einführung elektronischer Verwaltungstätigkeit: Heute bieten alle Kantone die Möglichkeit zur elektronischen Steuererklärung für natürliche Personen, rund 70 Prozent der Steuerpflichtigen machen davon Gebrauch. Die Registerharmonisierung, die seit 2006 stattfand, erlaubt heute den effizienten elektronischen Datenaustausch zwischen den Staatsebenen. Bei der Steuer- und Registerdatenerhebung liegen eine klar geregelte föderale Zuständigkeit und eine hohe Nachfrage beziehungsweise ein hohes Geschäftsvolumen vor. In anderen Fällen behindern die bestehenden rechtlichen Grundlagen eine vollständige Digitalisierung, da sie beispielsweise eine eigenhändige Unterschrift zum Abschluss eines Behördengangs verlangen. Ein Schweizer Bundesgesetz zur Digitalisierung, das solche Hindernisse über Verwaltungsbereiche und Staatsebenen hinweg ausräumen könnte, existiert bislang nicht.

Gemeinsame Vorhaben vorantreiben

Auch die Zusammenarbeit im E-Government und die gemeinsame Umsetzung von Digitalisierungsprojekten basieren auf Freiwilligkeit. Auf dieser Grundlage haben Bund, Kantone und Gemeinden im Jahr 2008 die Organisation E-Government Schweiz gegründet, die gemeinsame Vorhaben vorantreibt, die verschiedenen Akteure koordiniert und den Austausch mit dem Ausland sicherstellt. Dazu gehört auch die Teilnahme an internationalen Studien. Im Vergleich mit Deutschland und Österreich positioniert sich die Schweiz in vielen Fragen in der Mitte – vor Deutschland und hinter Österreich. Im globalen Vergleich vermochte das Land in den vergangenen Jahren aufzuschließen und sich unter den besten 15 Nationen zu platzieren. Im europäischen Vergleich liegt die Schweiz hingegen im hinteren Feld – insbesondere, was die Verfügbarkeit von Basisdiensten wie einer staatlich anerkannten elektronischen Identität (eID) betrifft.

Bevölkerung mit Online-Angebot zufrieden

Dennoch zeigen sich fast drei Viertel der Schweizer Bevölkerung zufrieden mit dem E-Government-Angebot ihrer Verwaltung. Das haben repräsentative Erhebungen des DACH-Vergleichs und der Nationalen E-Government-Studie ergeben, welche E-Government Schweiz seit dem Jahr 2017 zusammen mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft herausgibt. Zu erklären ist dies einerseits durch den stark ausgeprägten Föderalismus der Schweiz. So liegt zwar keine nationale, staatlich anerkannte eID vor, viele Kantone und Gemeinden bieten ihren Einwohnern aber die Mittel, um sich auf ihren Online-Anwendungen sicher zu authentifizieren. Dies können internationale Studien, die Vergleiche auf Staatsebene vornehmen, nicht abbilden. Andererseits geben 66 Prozent der Schweizer Bevölkerung gemäß der Nationalen E-Government-Studie 2019 an, den Online-Diensten der öffentlichen Verwaltung bezüglich Persönlichkeits- und Datenschutz sehr großes oder eher großes Vertrauen entgegenzubringen; eine gute Basis für eine wohlwollende Beurteilung des E-Government-Angebots. Die Verwaltung sollte aber nicht auf die unverrückbare Zufriedenheit ihrer Bevölkerung mit den elektronischen Dienstleistungen zählen. Denn diese ist im Mehrjahresvergleich rückläufig: 2014 lag sie noch 14 Prozentpunkte höher als heute. Zudem wird die derzeitige Nachfrage der Bevölkerung und insbesondere der Unternehmen nach behördlichen Online-Diensten durch das bestehende Angebot nur teilweise gedeckt.

Handlungsfelder für die weitere digitale Transformation

E-Government Schweiz will daher mit der E-Government-Strategie 2020–2023, deren Entwurf Bund, Kantonen und Gemeinden momentan zur Konsultation vorliegt, vier zentrale Handlungsfelder für die weitere digitale Transformation der Verwaltung angehen: Das verfügbare Online-Angebot soll ausgebaut werden. Basisdienste wie eine elektronische Identität müssen auf nationaler Ebene etabliert werden. Das entsprechende Gesetz für eine staatlich anerkannte eID wird momentan im Schweizer Parlament beraten. Die Zusammenarbeit im E-Government muss für eine beschleunigte Umsetzung in allen Teilen des Landes verbindlich geregelt werden. Und das Vertrauen in die Tätigkeit der Verwaltung ist zu festigen. Denn auch dieses ist, wie die aktuell sehr kritische Debatte zu E-Voting zeigt, keinesfalls unerschütterlich.

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe August 2019 von Kommune21 im Schwerpunkt E-Government in Europa erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

dbb-Diskussion: Staatsmodernisierung im Fokus

[06.02.2026] Bei der dbb-Jahrestagung diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Verbänden über die bundesweite und die föderale Modernisierungsagenda. Die Debatte ist nun als Video verfügbar. mehr...

Schleswig-Holstein: Konsequent digital

[28.01.2026] Von Anlagengenehmigung bis zum Wohngeld: Schleswig-Holstein setzt den Roll-out von Onlinediensten und die Digitalisierung der Verwaltung weiter konsequent um. Ein landeseigenes Digitalisierungs-Dashboard soll die Fortschritte künftig visualisieren. mehr...

OZG-Leistungen: Schub für die digitale Verwaltung

[23.01.2026] Der Bund sowie Bayern und Hessen als Pilotländer erproben einen neuen Weg, um digitale Verwaltungsdienste überall anbieten zu können. Dabei finanziert der Bund Roll-in-Teams für die Kommunen, während sich die Länder verpflichten, bis Ende 2026 fünf Online-Dienste landesweit einzuführen. Das Verfahren soll auf andere Länder übertragen werden. mehr...

Bayern: Umstrittene Microsoft-Cloud

[15.01.2026] Die geplante Einführung von Microsoft-Cloud-Diensten in Bayerns Verwaltung sorgt bereits seit Monaten für Diskussionen. Das Finanzressort erwartet durch die Einführung Kostenvorteile und eine Konsoldierung der Verwaltungs-IT, der Digitalminister fordert eine Neubewertung im Zeichen digitaler Souveränität. mehr...

Digitalministerkonferenz: Hamburg ist 2026 Vorsitzland

[15.01.2026] Als zentrales politisches Gremium von Bund und Ländern bündelt die Digitalministerkonferenz die Zusammenarbeit in der digitalen Transformation und stimmt länderübergreifende Strategien ab. 2026 führt Hamburg den Vorsitz, vertreten durch Staatsrat Jan Pörksen. mehr...

Bitkom: Digitalministerium macht Tempo

[13.01.2026] Der Bitkom bescheinigt der Bundesregierung ein hohes Umsetzungstempo in der Digitalpolitik. Jedes zwanzigste Projekt ist abgeschlossen, 45 Prozent sind in Umsetzung. Für viele zentrale Projekte wird das Jahr 2026 als entscheidend bewertet. mehr...

IT-Planungsrat: Vorsitzjahr 2026 unter Bundesführung

[12.01.2026] Zum Jahresbeginn hat der Bund den Vorsitz im IT-Planungsrat übernommen. Zentrale Themen sind der Deutschland-Stack und die Registermodernisierung, auch die FITKO als Umsetzungsorganisation des IT-Planungsrates soll ein schärferes Profil erhalten. mehr...

Saarland: Dritte Auflage des E-Government-Pakts

[09.01.2026] Das Saarland und die Kommunen haben die dritte Auflage ihres E-Government-Pakts unterzeichnet. Das Land wird demnach die Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und beim Ausbau digitaler Angebote unterstützen. Ein gemeinsames IT-Steuerungsgremium wird die vereinbarten Maßnahmen begleiten. mehr...

Thüringen: Neue Digitalstrategie beschlossen

[19.12.2025] Das Thüringer Kabinett hat eine neue Digitalstrategie beschlossen, welche die Verwaltungsdigitalisierung bündeln und beschleunigen soll. Kernpunkte sind eine zentrale Steuerung, einheitliche IT-Standards und ab 2026 eine App, über die Behördenleistungen per Smartphone zugänglich werden sollen. mehr...

IT-Planungsrat: 2025 war ein Jahr der Meilensteine

[19.12.2025] Mecklenburg-Vorpommern hatte in diesem Jahr den Vorsitz im IT-Planungsrat inne und nun eine positive Bilanz gezogen. 2025 sei ein Meilenstein-Jahr auf dem Weg zur digitalen Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Unternehmen gewesen. mehr...

Rheinland-Pfalz: Digitalprogramm 2026/2027 beschlossen

[18.12.2025] Das Landeskabinett Rheinland-Pfalz hat die Fortschreibung der Digitalstrategie von 2023 beschlossen. Deren Inhalte wurde in einem breit angelegten Beteiligungsprozess erarbeitet. mehr...

NKR: Modernisierungsagenda bleibt zu vorsichtig

[10.12.2025] Die föderale Modernisierungsagenda ist beschlossen. Der NKR sieht darin wichtige Impulse für leistungsfähigere Verwaltungen, kritisiert jedoch vertagte Reformhebel und fordert eine konsequente Umsetzung mit starker Einbindung der Kommunen. mehr...

Ministerpräsidentenkonferenz: Eine schnellere, digitalere Verwaltung

[08.12.2025] Auf der Konferenz der 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten wurde ein 200-Maßnahmen-Paket für eine föderale Modernisierungsagenda beschlossen. Viele der Maßnahmen betreffen auch die Verwaltung und deren digitale Transformation. mehr...

BMDS: Wildwuchs der Bundes-IT zügeln

[05.12.2025] Das Bundesministerium für Digitales hat mit dem Zustimmungsvorbehalt ein wirkungsvolles Instrument erhalten, um Digitalprojekte und IT-Ausgaben über Ressortgrenzen hinweg zu steuern. So soll zentral für Kompatibilität, Effizienz und Einhaltung der strategischen Richtung gesorgt werden. mehr...

Sachsen-Anhalt: Zentrale Serviceagentur für Kommunen

[05.12.2025] Eine Machbarkeitsstudie aus Sachsen-Anhalt zeigt, dass eine zentrale Serviceagentur für Kommunen Verwaltungsabläufe beschleunigen und verbessern kann. Digitalministerin Lydia Hüskens kündigte an, dass ab 2026 sukzessive eine Unterstützungseinheit für Kommunen umgesetzt werden soll. mehr...