Innovatives Management 2025Der objektive Geist des Gemeinwesens

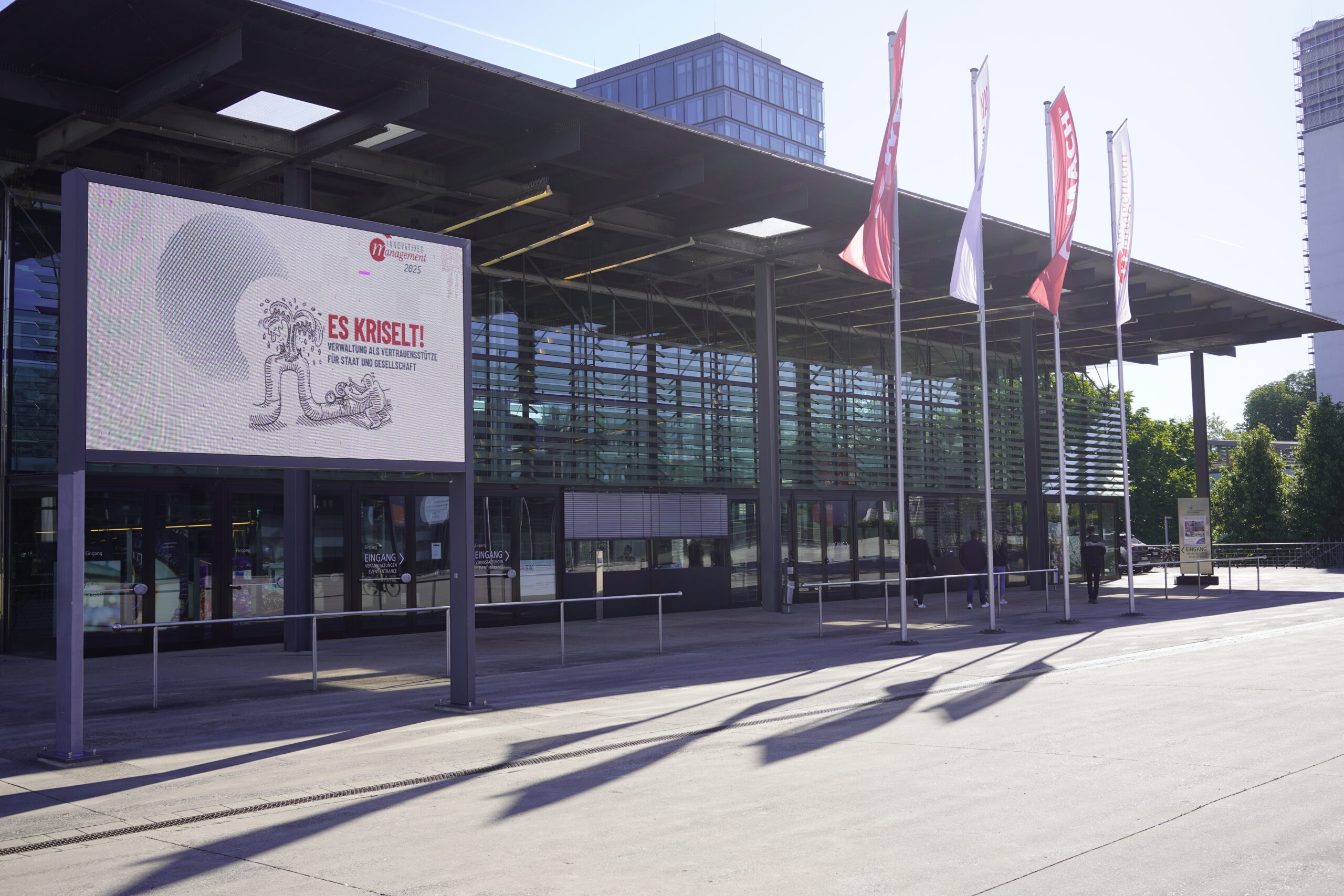

Der Kongress Innovatives Management fand im ehemaligen Bundestag in Bonn statt.

(Bildquelle: K21 media GmbH)

Der Kongress Innovatives Management des Lübecker Softwareunternehmens MACH fand dieses Jahr erstmals in Bonn statt. Es ist den Veranstaltern zu danken, dass sie für die Keynote der Veranstaltung am Dienstag dieser Woche (13. Mai 2025) auf lokale Prominenz gesetzt haben. Der Höhepunkt im Plenarsaal des ehemaligen Bundestags war die Rede des Bonner Philosophieprofessors Markus Gabriel.

In einem eindrücklichen Vortrag entwarf der Philosoph ein gesellschaftliches Zukunftsmodell, das einen ethisch fundierten Kapitalismus mit einer aktiv gestaltenden öffentlichen Verwaltung verknüpft. Dabei verband er philosophische Grundlagen, wirtschaftliche Systemtheorie und konkrete Innovationsansätze. Der Vortrag war somit eine philosophische Lektion, ein wirtschaftspolitischer Appell und ein Plädoyer für eine ethisch fundierte Digital- und Verwaltungspolitik.

Ethik: Eine Wissenschaft vom Guten

Gabriel begann mit der Grundfrage: „Was ist Ethik?“ Für die Philosophie sei Ethik keine einfache Sammlung von Meinungen oder Normen, sondern eine präzise wissenschaftliche Disziplin. Ihr Gegenstand sind moralische Tatsachen. Genau wie die Physik Naturgesetze untersucht, erforscht die Ethik demnach moralische Wirklichkeiten, also das, was wir einander als Menschen schulden.

Gabriel definiert eine moralische Tatsache als „eine wahre Antwort auf eine sinnvoll gestellte ethische Frage“. Das klingt abstrakt, wird aber an Gabriels Beispiel schnell konkret: Ein Kleinkind droht im flachen Wasser eines Schwimmbeckens zu ertrinken. In Reichweite steht ein kühlendes Getränk. Die Frage lautet: Soll man das Kind retten, auch wenn das Getränk dabei warm wird? Für Gabriel ist klar: Wer hier zögert, hat nicht nur ein moralisches Problem, sondern verfehlt auch eine offensichtliche moralische Tatsache. Der Philosoph Bernard Williams nannte dies das „One Thought Too Many“-Argument: In manchen Situationen ist es ein Fehler, überhaupt überlegen zu müssen.

Gabriel macht sein Verständnis des Guten und Bösen an diesem Beispiel fest: Das Gute ist das, was man unter allen Umständen tun soll, weil man ein Mensch ist, beispielsweise ein Kind zu retten. Das Böse ist das, was man unter keinen Umständen tun darf. Beispiel: Eine Rakete auf einen Kindergarten abfeuern. Dazwischen liegt eine große Bandbreite des moralisch Erlaubten, in der Entscheidungen differenziert abgewogen werden müssen.

Diese Struktur – Gut, Böse, Erlaubt – ist für jede vernünftige Gesellschaft grundlegend. Sie ermöglicht moralische Entscheidungen, die nicht beliebig oder rein subjektiv sind. Gabriel betont dabei, dass es keine „alternativen moralischen Tatsachen“ gibt, ebenso wenig wie alternative geografische Tatsachen: „Ich bin heute in Bonn, nicht in Köln – Punkt.“

Orientierung in komplexen moralischen Situationen

Für Gabriel ist Ethik also keine Gefühlssache, sondern ein Instrument zur Orientierung in komplexen moralischen Situationen. Sie ist universell, denn Werte wie Menschenwürde, Gerechtigkeit oder Mitgefühl sind, wie er anhand von Denkfiguren aus China, Ägypten oder Indien zeigt, keine westliche Erfindung, sondern Ausdruck einer gemeinsamen menschlichen Grundausstattung. Aus dieser Sichtweise ergibt sich auch die Verpflichtung öffentlicher Institutionen. Sie sind nicht nur normgebend, sondern auch normbewahrend. Sie tragen die Verantwortung, das Gute zu fördern und das Böse zu verhindern – und das nicht zufällig, sondern systematisch, rechtsstaatlich und nachvollziehbar.

Gabriel kritisierte den Begriff des „sozialen Wandels“ als zu beliebig. Wandel sei nur dann moralisch relevant, wenn er auf der Anerkennung moralischer Tatsachen beruhe. Als Beispiele nannte er das Frauenwahlrecht und die Abschaffung der Sklaverei, die er als moralische Fortschritte bezeichnete, da sie institutionell umgesetzt wurden. Gabriel zufolge spielen öffentliche Verwaltungen dabei eine Schlüsselrolle. Sie sind „Labore moralischer Innovation“, in denen ethische Erkenntnisse in gesellschaftliche Wirklichkeit überführt werden. Durch Regulierung, Dokumentation und Standardisierung ermögliche die öffentliche Verwaltung überhaupt erst das, was wir „Gesellschaft“ nennen, und sei somit das Fundament des Gemeinwesens.

Ethischer Kapitalismus: Werte als wirtschaftlicher Motor

Im zweiten Teil seines Vortrags stellte Gabriel sein Konzept des „ethischen Kapitalismus“ vor. Dieser Begriff bezeichnet ein Wirtschaftssystem, in dem Werte wie Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Kooperation nicht als Zusatz, sondern als integraler Bestandteil wirtschaftlicher Prozesse betrachtet werden. Gabriel bezog sich dabei ausdrücklich auf Artikel 14, Absatz 2 des deutschen Grundgesetzes, in dem es heißt: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“

Gabriel zufolge ist die Idee, dass wirtschaftliche Macht mit moralischer Verantwortung einhergeht, tief in der europäischen politischen Kultur verwurzelt, aber auch im Buddhismus und in vielen außereuropäischen Traditionen. Ethischer Kapitalismus sei dabei kein Gegensatz zur Marktwirtschaft, sondern deren moralische Fundierung:

- Keine Feudalherrschaft, sondern Vertragsfreiheit.

- Keine Planwirtschaft, sondern offene Märkte.

- Kein ungezügelter Eigentumskult, sondern investierbares Eigentum, das dem Gemeinwohl verpflichtet ist.

Warum ethischer Kapitalismus überlegen ist

Markus Gabriel argumentiert, dass der ethische Kapitalismus dem ungezügelten, am „Recht des Stärkeren“ orientierten Kapitalismus nicht nur moralisch, sondern auch funktional überlegen ist. Denn Systeme, die ausschließlich auf Macht, Eigentumskonzentration und kurzfristigen Wettbewerbsvorteilen beruhen, unterminieren langfristig ihre eigene Funktionsfähigkeit.

Der Philosoph verweist in diesem Zusammenhang auf die politische Ökonomie der USA: Wenn Monopolbildung, politische Einflussnahme durch Konzerne und eine radikal individualistische Wettbewerbslogik dominieren, entstehen Instabilität, Ungleichheit und Legitimationskrisen. Die Folge sei demnach nicht wirtschaftliche Stärke, sondern zunehmende soziale Erosion. Seine provokante These lautet: „Das Problem der USA ist, dass sie kein hinreichend kapitalistisches Land sind“, da dort zentrale Elemente wie institutionelle Stabilität, eine gerechte Eigentumsordnung und eine moralische Regulierung fehlen oder systematisch geschwächt werden.

Demgegenüber setzt der ethische Kapitalismus auf folgende Prinzipien:

- Verantwortliches Eigentum: Eigentum verpflichtet und begründet moralische Pflichten gegenüber Gesellschaft und Umwelt.

- Kooperation statt Konfrontation: Wertschöpfung erfolgt nicht gegen, sondern gemeinsam mit anderen, etwa durch kollaborative Intelligenz, überlegene Regulierung und institutionelle Stabilität.

- Langfristige Resilienz: Ethisch motivierte Geschäftsmodelle, beispielsweise im Bereich Nachhaltigkeit, Gesundheit oder Künstliche Intelligenz, schaffen robuste und gesellschaftlich akzeptierte Märkte.

Kein „linkes Korrektiv“

Laut Gabriel sind heute nicht jene Unternehmen erfolgreich, die sich möglichst brutal durchsetzen, sondern jene, die sich moralisch legitimieren und gesellschaftlich integrieren können. Kooperation, Mitgefühl und Regulierung – Dinge, die radikale Marktliberale gerne als Schwäche abtun – sind die Voraussetzung für wirtschaftliche Stärke und Zukunftsfähigkeit.

Als philosophische Grundlagen führt Gabriel unter anderem den Buddhismus, Hans Jonas, Adam Smith sowie aktuelle Managementtheorien, beispielsweise von Colin Mayer oder Mariana Mazzucato, an. Ihnen allen liegt dieselbe Grundidee zugrunde: Wer Macht hat – etwa durch Kapitalbesitz –, steht in einer besonderen Verantwortung. Wer dieser Verantwortung nicht nachkommt, gefährdet nicht nur die Moral, sondern letztlich auch den Markt. Der ethische Kapitalismus sei demnach kein „linkes Korrektiv“, sondern die konsequente Weiterentwicklung des Kapitalismus im 21. Jahrhundert unter Einbeziehung dessen, was wir über den Menschen, seine Moral und die planetaren Grenzen wissen.

Langsamkeit ist keine Schwäche

Mit klaren Worten wandte sich Gabriel gegen das populäre Narrativ, die Verwaltung müsse „verschlankt“ oder „mit der Kettensäge“ angegangen werden. Ein solches Verständnis verkenne nicht nur die Funktion der Verwaltung, sondern gefährde auch die Stabilität demokratischer Gesellschaften. Gabriel sagte dazu: „Bürokratieabbau ja, aber Kettensägenpolitik zerstört nicht Bürokratie, sondern die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft.“

Die öffentliche Verwaltung, so Gabriel, sei keine bloße Vollzugsmaschine, sondern Trägerin der „Dokumentarität“, eines Konzepts, das soziale Tatsachen erst real mache, indem sie dokumentiert, geprüft und rechtsförmig gemacht werden. „Eine Gesellschaft ohne Dokumente – digital oder analog – hört auf, als solche zu existieren“, warnt der Philosoph. Dokumentarität sei der Leim, der die Gesellschaft zusammenhalte. Sie ist zugleich Ausdruck und Garant moralischer Ordnung – von der Geburtsurkunde über die Baugenehmigung bis zur demokratischen Wahl.

Vor diesem Hintergrund erklärte Gabriel auch, warum manche Prozesse in der Verwaltung langsam ablaufen und warum das sinnvoll ist. „Langsamkeit ist keine Schwäche, sondern Ausdruck von Sorgfaltspflicht und Wertereflexion.“ Prozesse in der Verwaltung seien eben nicht auf kurzfristige Effizienz, sondern auf Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Verlässlichkeit optimiert. Gerade in Zeiten multipler Krisen sei diese „wertebasierte Langsamkeit“ ein Stabilitätsanker.

Öffentliche Verwaltung als Ermöglicherin von Zukunft

Gabriel betonte mehrfach, dass die Verwaltung der Ort sei, an dem sich moralischer Fortschritt institutionell verankere. Gerade durch die Verbindung von Recht, Ethik und öffentlicher Ordnung entstehe „Wirklichkeit“. In einer Zeit tiefgreifender Umbrüche brauche es deshalb eine öffentliche Verwaltung, die sich nicht versteckt, sondern selbstbewusst als „objektiver Geist des Gemeinwesens“ agiert.

Er warb für ein neues Selbstverständnis der Verwaltung: Sie sei Ermöglicherin von Zukunft, Trägerin kollektiver Intelligenz und Garantin des sozialen Zusammenhalts. Er rief dazu auf, ihr das notwendige Vertrauen entgegenzubringen – als Institution, die nicht alles sofort, sondern nachhaltig und möglichst gerecht löst.

Niedersachsen: Rückblick auf das IT-Symposium 2025

[29.10.2025] Etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen beim IT-Symposium 2025 der Niedersächsischen Landesverwaltung in Osnabrück zusammen, um praktische Einblicke in neue Technologien wie KI, RPA und VR zu gewinnen und um deren Einsatz in der öffentlichen Verwaltung zu diskutieren. mehr...

Smart Country Convention: 2025 erneut gewachsen

[07.10.2025] Eine neue Rekordbeteiligung hat die Smart Country Convention 2025 erreicht. Mehr als 23.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Veranstaltung besucht, viele wollen zwischen dem 13. und 15. Oktober 2026 zur nächsten SCCON wiederkommen. mehr...

Smart Country Convention: Österreich als digitales Vorreiterland

[02.10.2025] Auf der SCCON unterstrich Österreich seinen Ruf als Vorreiter bei der digitalen Verwaltung. Mit Erfolgen wie der für nahezu alle Dokumente möglichen, sicheren E-Signatur und innovativen KI-Verfahren zeigt das Land, wie moderner Service Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt. mehr...

Smart Country Convention: Aktuelle Digitalisierungsprojekte von GISA

[25.09.2025] Der Fokus am Messestand des Digitalministeriums Sachsen-Anhalt auf der Smart Country Convention (30. September bis 2. Oktober, Berlin) liegt auf digitaler Infrastruktur, Informationssicherheit, digitaler Transformation, Datennutzung und digitalen Anwendungen. Als Kooperationspartner präsentiert dort auch das Unternehmen GISA aktuelle Digitalisierungsprojekte. mehr...

ANGA COM 2026: 60 Prozent der Fläche bereits gebucht

[12.09.2025] Die ANGA COM 2026 verzeichnet schon Monate vor Beginn eine hohe Nachfrage nach Standflächen. Laut Veranstalter sind über 60 Prozent der Flächen gebucht, viele davon von Branchenführern und Netzbetreibern. mehr...

Smart Country Convention 2025: BMDS übernimmt die Schirmherrschaft

[30.06.2025] Die Smart Country Convention (30. September bis 2. Oktober 2025) wird unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) stattfinden. In dieser Funktion wird Digitalminister Karsten Wildberger die Veranstaltung eröffnen. mehr...

Zukunftskongress Staat & Verwaltung: Der Schuss muss sitzen

[25.06.2025] Auf dem 11. Zukunftskongress Staat & Verwaltung diskutierte von Montag bis Mittwoch dieser Woche die digitale Klasse von Bund und Ländern den Digitalisierungs- und Modernisierungsstau. Der Digitalminister ließ sich trotz übertragener Schirmherrschaft nicht blicken und Kommunen spielen traditionell keine große Rolle. mehr...

Zukunftskongress: Cloud als Plattform für Innovation

[24.06.2025] Beim Zukunftskongress diskutierten gestern Vertreter der Technologieunternehmen SAP, Delos Cloud und Microsoft sowie der Bundesagentur für Arbeit über Wege zur digitalen Souveränität und die Frage, ob Deutschland in Europa eine Vorreiterrolle einnehmen kann. mehr...

Innovatives Management: Machen statt meckern

[20.05.2025] Beim Kongress Innovatives Management (IMA) in Bonn wurde der Frage nachgegangen, wie die Verwaltung das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückgewinnen kann. Im Zentrum standen dabei die Themen Digitalisierung, Zusammenarbeit und gesellschaftliche Teilhabe. mehr...

Berlin: Open Data Day 2025

[19.05.2025] Der Berlin Open Data Day bot auch in diesem Jahr eine Plattform für Interessengruppen aus Regierung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um sich über Best Practices auszutauschen. mehr...

14. Speyerer Forum zur digitalen Lebenswelt: Datensicherheit in Justiz und Verwaltung

[15.04.2025] Datennutzung und -sicherheit in Justiz und Verwaltung stehen im Fokus des diesjährigen Speyerer Forums zur digitalen Lebenswelt (28. und 29. April 2025, Onlineveranstaltung). mehr...

Innovatives Management 2025: Verantwortung für die Demokratie

[03.04.2025] Wie kann die öffentliche Verwaltung dazu beitragen, verloren gegangenes Vertrauen in den Staat zurückzugewinnen? Diese Frage wird auf dem Kongress Innovatives Management diskutiert, der in diesem Jahr in Bonn stattfindet. Die Veranstaltung des Softwarehauses MACH gibt seit über 25 Jahren Impulse für eine zukunftsorientierte öffentliche Verwaltung. mehr...

GovTech-Gipfel: Strategien für eine moderne Verwaltung

[06.03.2025] Beim GovTech-Gipfel diskutierten Expertinnen und Experten aus Politik, Verwaltung und Digitalwirtschaft über Strategien für eine moderne und leistungsfähige Verwaltung. Neben Panels und Round Tables wurden auch Best Practices aus dem In- und Ausland vorgestellt. mehr...

Dataport: Einladung zur Hausmesse 2025

[28.02.2025] Am 6. März lädt Dataport zur Hausmesse nach Hamburg-Schnelsen ein. Fünf Bühnen, 13 Themeninseln und 30 Vorträge werden aktuelle Fragen rund um die Verwaltungsdigitalisierung aufgreifen. Auch eine Networking-Area wird angeboten. mehr...